有名人の「顔」に厳しかったナンシー関のテレビ批評は現在の言葉狩りルッキズムに耐えられるか【宝泉薫】

ところで、筒井はこんなことも言っている。

「僕は基本的に『表現は自由だ』という立場です。『美人』でも『美女』でも使うのは自由だし、気に食わないのであれば『おかしい』と言って騒ぐのも自由です」

要するに、おたがい好きにやればいいということで、ナンシー関とデーブ・スペクターの場合はそれにあたる。片方の自由を尊重せず、大量の記事が消える事態となった麻生千晶と上原浩治の場合とは大違いなのだ。

さらに筒井は、自身の執筆活動についてのこんな事情も明かした。

「いま僕には誰も何も言いません。昔は出版社の校正者が、原稿に『この表現でいいですか?』と赤ペンで書きこんできましたが、ここ10年はなにを書いても、校正者の書きこみはないし、編集者も何も言わない。もうじき死ぬと思われているのでしょう(笑)。この人はもはやレジェンドだから、古典としての扱いにしようということなのか」

現在87歳の筒井はこの難局をなんとか生き延びられそうだが、ナンシー関はどうだっただろう。生きていれば、今年の7月で還暦。レジェンドとして特別扱いされていた可能性もなくはないものの、20~30年前のようには自由に思い通り書けてはいないはずだ。そう確信できるくらい、言葉狩りが行き過ぎたおかしな状況になってしまった。

せめて、肝に銘じておきたいのは、筒井のこんな言葉だ。

「いまでも若い作家に対しては、そのような校正からの指摘があるそうですね。それを見て『この表現はいかんのか』と思って他の言葉に変えてしまうとしたら、僕に言わせると、作家のくせに何たることか、と」

残念ながら、自分の表現をまったく変えずに執筆できる作家はほんのひと握りだ。言葉狩りに徹底抗戦しようとすれば、失業しかねない。いわば、作家としての首を取られてしまうのである。それでも、抵抗していくという気概だけは持っていたい。筆者のごとき、三文文士にも五分の魂、ということで。

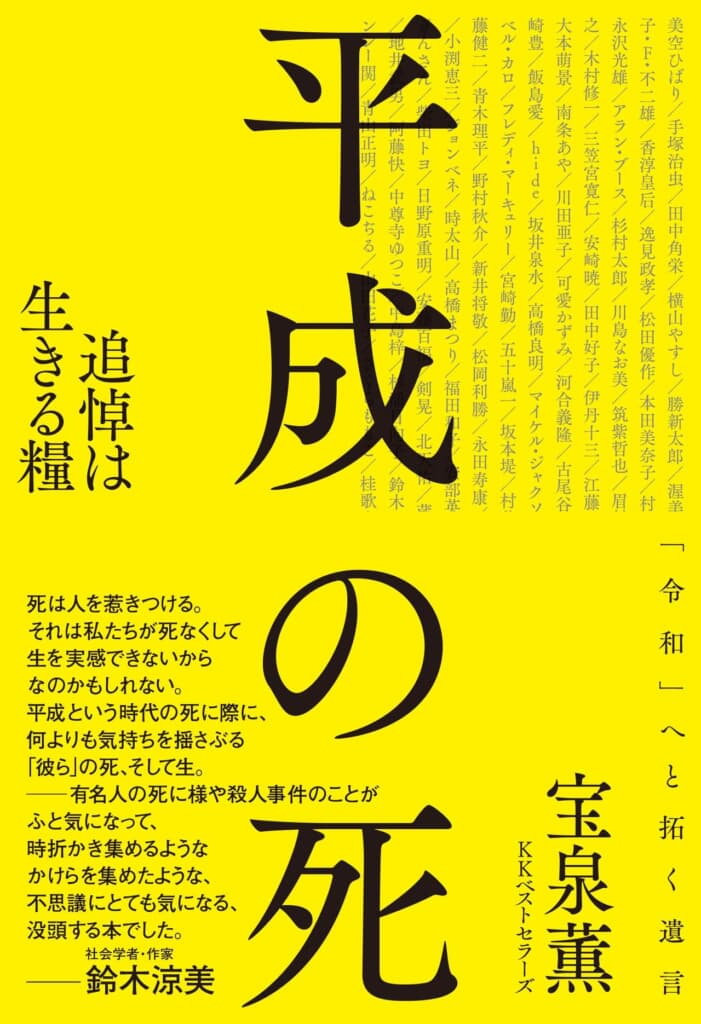

文:宝泉薫(作家・芸能評論家)